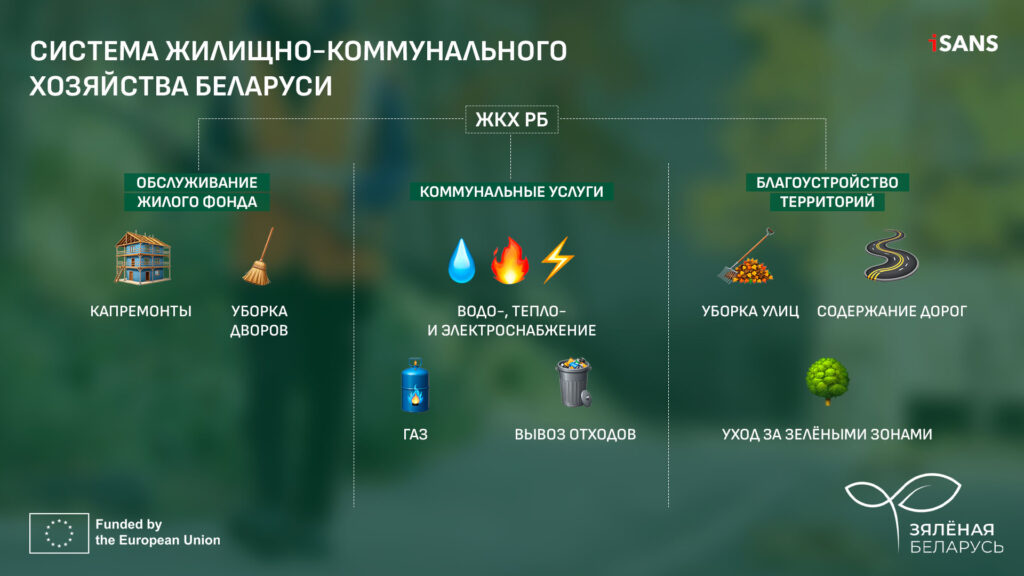

Система жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Беларуси — это сложный механизм, который обеспечивает жизнь городов. Она включает в себя несколько ключевых направлений: обслуживание жилого фонда (текущий и капитальный ремонт, уборка дворов), коммунальные услуги (водо-, тепло- и электроснабжение, газ, вывоз отходов), а также благоустройство территорий (уборка улиц, уход за зелёными зонами, содержание дорог).

Управляется вся эта сеть на разных уровнях: от Министерства ЖКХ до городских и районных предприятий. Чем крупнее город, тем более специализированной и современной становится структура.

ЖКХ — это единый организм, где все части взаимосвязаны. Проблемы в одной сфере неизбежно влияют на другие. Например, чтобы в кране была вода, должны работать скважины, насосы и очистные станции. Если что-то ломается, воды не будет. То же самое происходит с теплом, электричеством и канализацией.

Почти вся система ЖКХ энергозависима. Если пропадает свет, останавливается подача воды и тепла. Кроме того, система зависит от финансов: когда люди и предприятия не платят за услуги, у ЖКХ нет денег на ремонт и модернизацию. Сокращение государственного финансирования также ведёт к ухудшению качества услуг.

Качество услуг напрямую зависит от квалификации работников (нехватка инженеров или сантехников может привести к задержкам в ликвидации аварий) и состояния оборудования (старые сети и трубы часто ломаются, а задержки с поставкой запчастей могут остановить работу). Таким образом, сбой в любом звене — от финансов до персонала — вызывает цепную реакцию.

Система ЖКХ в Беларуси не существует в вакууме, а зависит от множества внешних факторов: от государственных ведомств, которые определяют правила и тарифы, до энергетических и транспортных компаний. Влияют и климатические условия: сильные морозы или жара увеличивают число аварий.

Международная ситуация также имеет значение: санкции могут ограничить доступ к оборудованию, а сотрудничество с международными организациями, наоборот, помогает привлекать инвестиции и технологии. Чтобы обеспечить стабильную работу, важно постоянно взаимодействовать с партнёрами и учитывать возможные риски.

Что угрожает ЖКХ Беларуси?

Выявление угроз — или шоков — для системы ЖКХ является важным этапом в управлении рисками. Под шоком понимают любое неожиданное событие, которое может привести к серьёзным сбоям, ухудшению качества услуг или экономическим потерям.

Эксперты Альянса «Зелёная Беларусь» проанализировали систему ЖКХ в городах трёх типов: больших (на примере Гродно), средних (на примере Барановичей) и маленьких (на примере Копыля), и разделили все угрозы в отношении системы на две основные группы: внутренние и внешние.

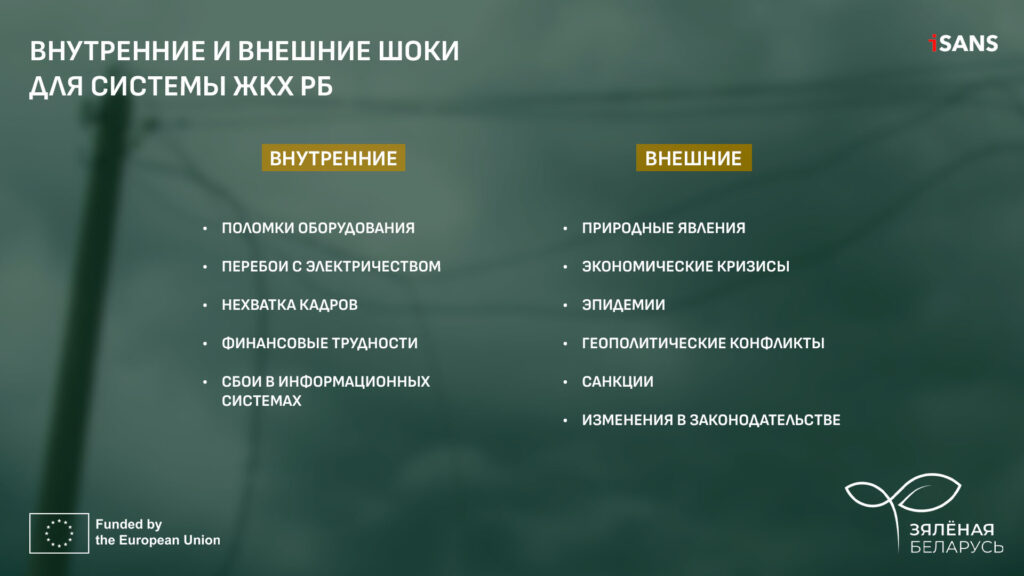

Внутренние риски возникают внутри самой системы. Это поломки оборудования, перебои с электричеством, нехватка кадров, финансовые трудности или сбои в информационных системах.

Внешние риски приходят извне. Сюда относятся природные явления (экстремальные морозы, наводнения), экономические кризисы, эпидемии, геополитические конфликты, санкции и изменения в законодательстве.

Анализ показал самые опасные внутренние риски

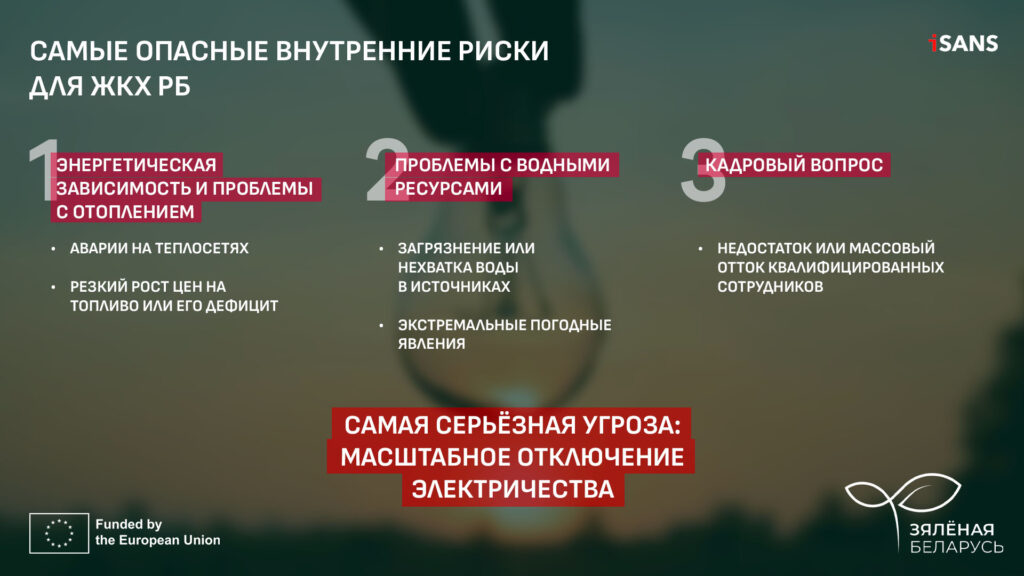

Энергетическая зависимость и проблемы с отоплением. Масштабное отключение электричества — самая серьёзная угроза. Поскольку почти всё в ЖКХ работает на электричестве, его отключение может привести к каскадным сбоям, и люди останутся без воды, тепла и канализации. Это нанесёт огромный ущерб и создаст серьёзные социальные и санитарные проблемы.

Зимой существует высокий риск аварий на теплосетях, многие из которых изношены. В случае поломки дома могут остаться без отопления, что грозит большими расходами на ремонт и риском переохлаждения. Резкий рост цен на топливо или его дефицит также напрямую повлияет на работу котельных и может привести к перебоям с подачей тепла и горячей воды.

Сбои в энергосистемах, аварии на заводах и транспорте могут парализовать город. Например, в 2003 году масштабный блэкаут оставил без света 50 миллионов человек в США и Канаде.

В то же время объекты коммунального хозяйства в Беларуси отнесены к категории наиболее ответственных потребителей и будут отключаться в последнюю очередь. Для обеспечения работы они имеют собственные резервные источники электроэнергии — дизель-генераторы.

Проблемы с водными ресурсами. Загрязнение или нехватка воды в источниках — ещё одна серьёзная угроза. Люди могут остаться без питьевой воды, что повлечёт за собой рост заболеваемости и дополнительные расходы на доставку воды.

Кроме того, экстремальные погодные явления, например, ливни или штормы, могут повредить инфраструктуру, что приведёт к затоплению жилых районов и выходу из строя электросетей.

Кадровый вопрос. Недостаток или массовый отток квалифицированных сотрудников — постоянно растущая проблема. Если не будет хватать инженеров и других специалистов, время на устранение аварий увеличится, а качество услуг снизится. Это повлечёт за собой дополнительные расходы на обучение новых сотрудников и повлияет на стабильность всей системы.

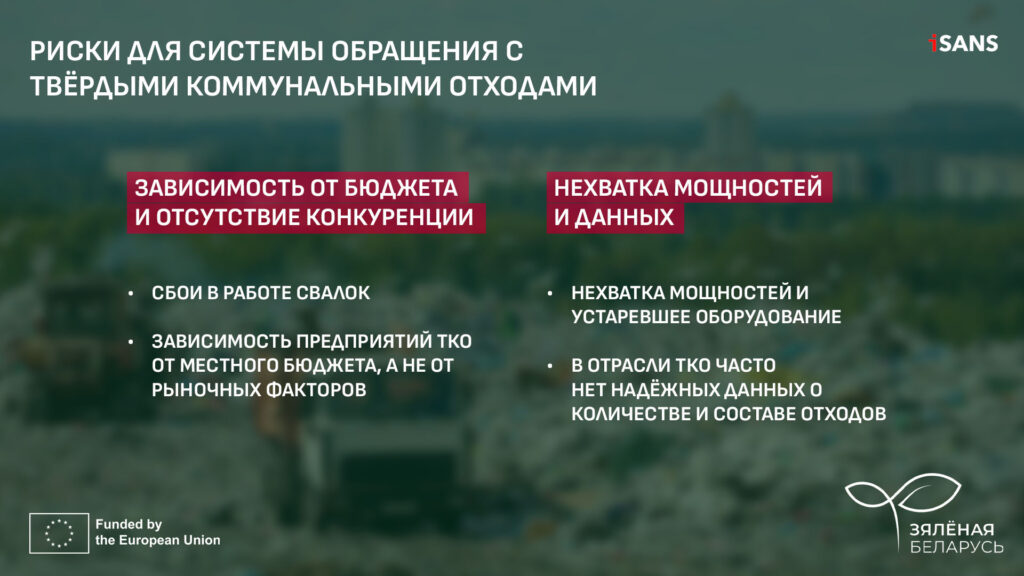

Зависимость от бюджета и отсутствие конкуренции. Система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) также сталкивается с рядом серьёзных рисков. Самый высокий связан с захоронением ТКО: свалки часто зависят от бюджетного финансирования, и любой сбой в их работе критичен для города.

Кроме того, управление ТКО в основном осуществляют государственные предприятия, что создаёт монополию. Экономическое состояние этих предприятий зависит от местного бюджета, а не от рыночных факторов, что лишает их стимула к развитию.

Нехватка мощностей и данных. Сектор переработки ТКО сталкивается с нехваткой мощностей и устаревшим оборудованием. При этом решения о модернизации принимаются директивно, без учёта экономической заинтересованности предприятий. В самой отрасли часто нет надёжных данных о количестве и составе отходов, что затрудняет принятие обоснованных решений.

Все эти риски взаимосвязаны: проблемы в одной сфере могут вызвать цепную реакцию и сбои в других. Именно поэтому так важно иметь чёткие планы действий, чтобы оперативно реагировать на каждую из этих угроз.

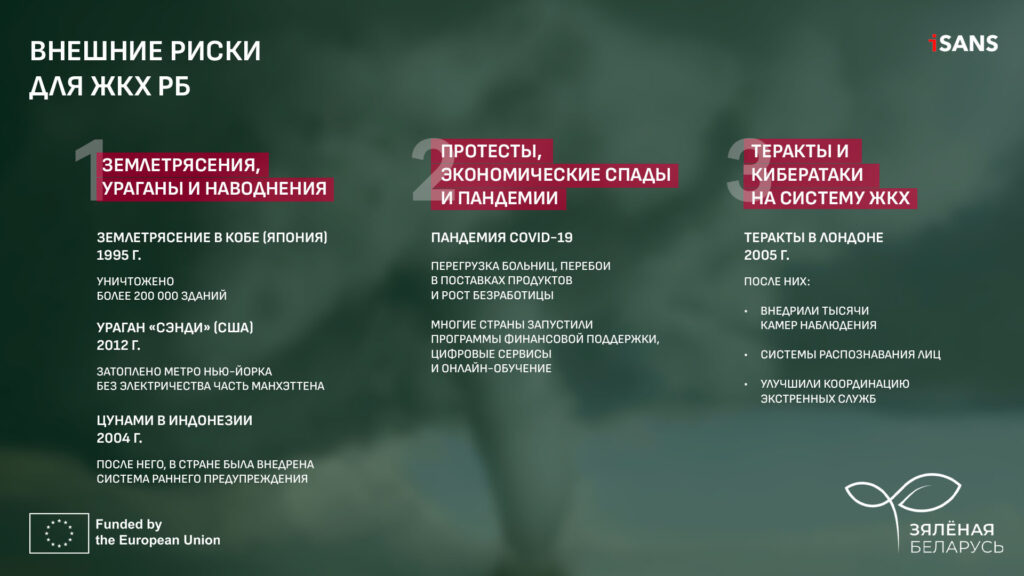

Какими могут быть внешние угрозы?

Землетрясения, ураганы и наводнения способны разрушить инфраструктуру и экономику. Так, землетрясение в японском Кобе в 1995 году уничтожило более 200 000 зданий. А ураган «Сэнди» в 2012 году затопил нью-йоркское метро и оставил без электричества часть Манхэттена.

В ответ на это городские власти укрепили дамбы и модернизировали системы водоотведения. После цунами в Индонезии в 2004 году была внедрена система раннего предупреждения, что повысило готовность страны к подобным событиям.

Протесты, экономические спады и пандемии также влияют на городские службы. Во время пандемии COVID-19 города столкнулись с перегрузкой больниц, перебоями в поставках продуктов и ростом безработицы. В ответ на это многие страны запустили программы финансовой поддержки, цифровые сервисы и онлайн-обучение.

Городские центры часто становятся мишенью для кибератак, что требует усиления мер безопасности. После терактов в Лондоне в 2005 году в транспортной системе внедрили тысячи камер наблюдения и системы распознавания лиц, а также улучшили координацию экстренных служб.

В итоге, международный опыт показывает, что разнообразие угроз привело к разработке надёжных мер по их предотвращению. Изучение и внедрение этих подходов имеет большое значение для повышения устойчивости коммунальных служб в городах Беларуси.

Как защитить ЖКХ Беларуси от рисков?

Чтобы сделать систему ЖКХ устойчивой и готовой к любым потрясениям, нужен комплексный план. Эксперты Альянса «Зелёная Беларусь» предлагают ряд мер, которые помогут снизить риски и сохранить стабильную работу даже в самых сложных ситуациях.

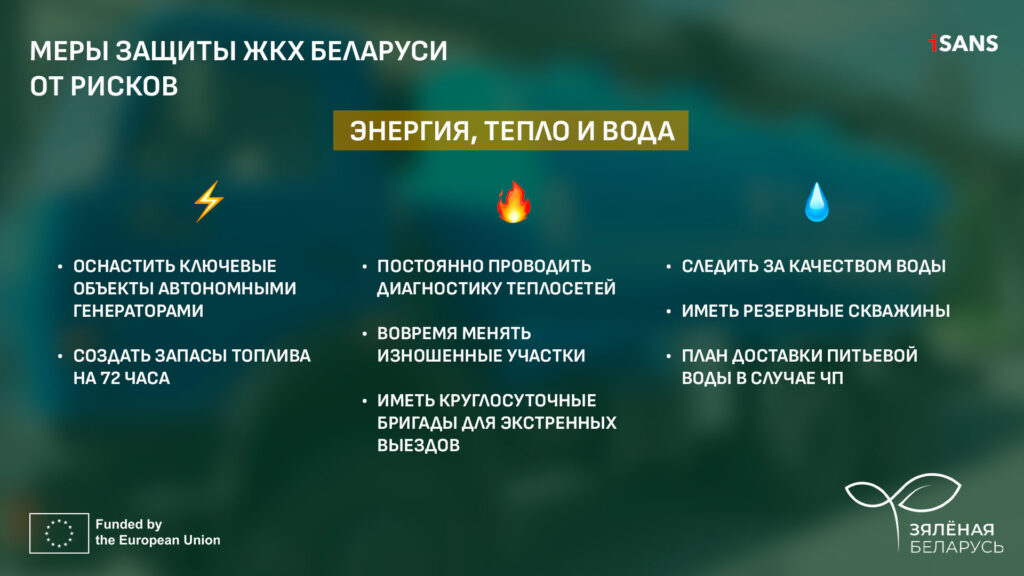

Энергия, тепло и вода. Чтобы защититься от масштабных отключений электричества, нужно оснастить ключевые объекты автономными генераторами и создать запасы топлива на 72 часа.

Для предотвращения аварий на теплосетях необходимо постоянно проводить диагностику и вовремя менять изношенные участки, а также иметь круглосуточные бригады для экстренных выездов.

Для решения проблем с водой важно следить за её качеством, иметь резервные скважины и заранее продумать, как доставлять питьевую воду в чрезвычайных ситуациях.

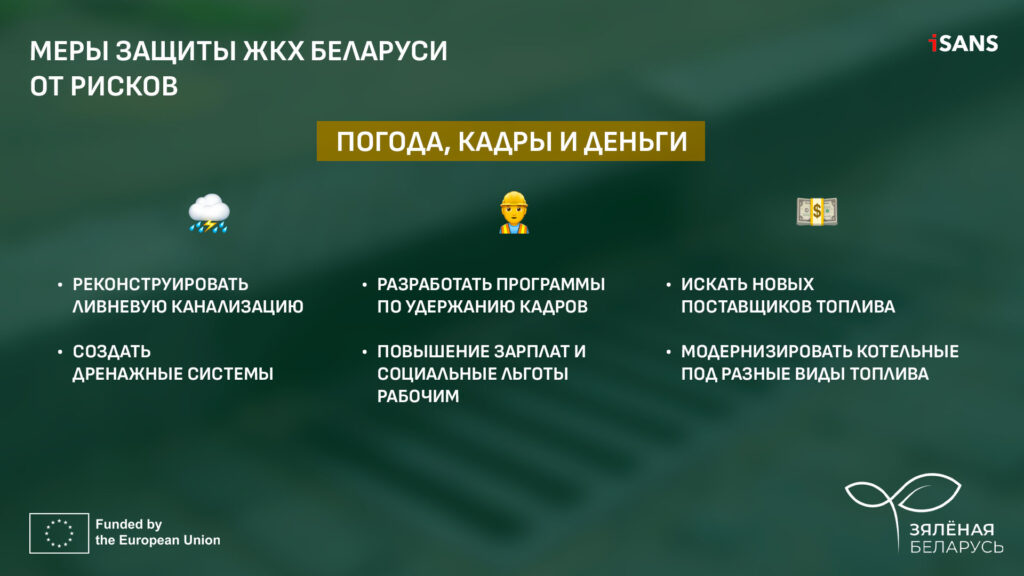

Погода, кадры и деньги. Для борьбы с последствиями экстремальных погодных явлений следует реконструировать ливневую канализацию и создавать дренажные системы. Чтобы избежать оттока квалифицированных специалистов, нужно разработать программы по удержанию кадров, которые включают повышение зарплат и социальные льготы.

Для защиты от резкого роста цен на топливо необходимо искать новых поставщиков и модернизировать котельные, чтобы они могли использовать разные виды топлива.

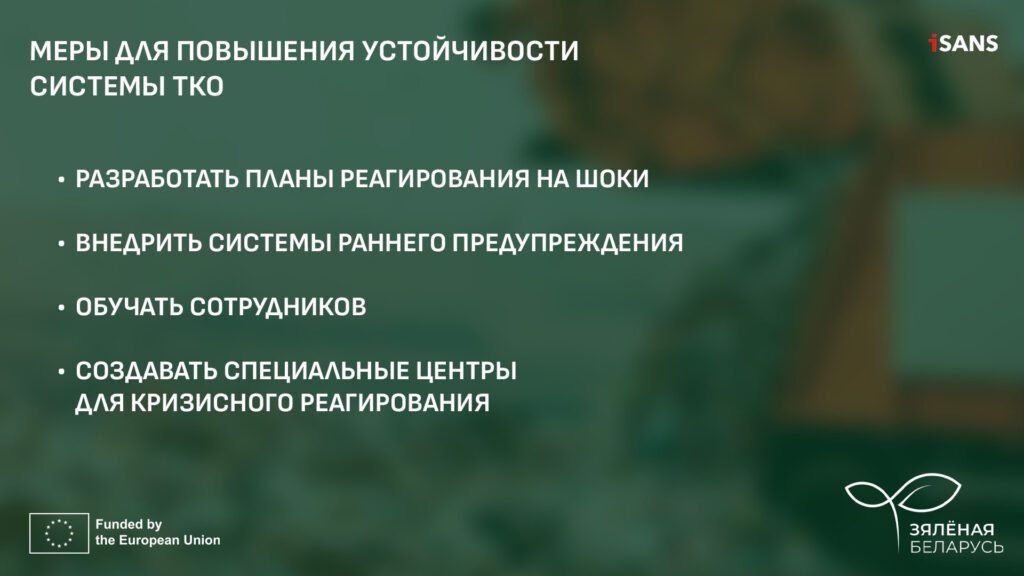

Для повышения устойчивости системы ТКО эксперты предлагают разработать планы реагирования на шоки, внедрить системы раннего предупреждения, обучать сотрудников и создавать специальные центры для кризисного реагирования.

Взаимодействие с внешним миром

Улучшение работы ЖКХ зависит не только от внутренних усилий, но и от многих внешних факторов. Государственные органы и местные власти могут как помочь (выделяя деньги и упрощая согласования), так и помешать (из-за задержек или бюрократии). Важна также работа с поставщиками, подрядчиками и, конечно, с самими жителями, которые могут стать серьёзным препятствием из-за массовых неплатежей.

Международные организации и доноры могут предоставить гранты и технологии, но их программы часто требуют много времени и имеют сложные условия. Наконец, погода может как способствовать (благоприятные условия), так и мешать (экстремальные явления) ремонтным работам.

Выводы

Оценка показала, что готовности системы ЖКХ Беларуси к кризисам пока ограничена. Она имеет базовые возможности для реагирования на аварии, но её устойчивость недостаточна. Причины: изношенное оборудование, нехватка мощностей, слабая координация, недостаток запасов и, что самое критичное, кадровый дефицит.

Чтобы укрепить систему, нужны комплексные меры: модернизация инфраструктуры, внедрение альтернативных источников энергии, улучшение кадровой политики и развитие системы мониторинга рисков. Успех этих мер напрямую зависит от стабильного финансирования и поддержки со стороны государства и бизнеса.

Устойчивое развитие ЖКХ возможно только при сочетании децентрализации, прозрачности, инноваций и инвестиций. Иначе система рискует остаться в состоянии хронического кризиса.